Retour sur un an de partenariat entre Mir@bel et l’Abes

En septembre 2020 et entre deux confinements, l’Abes devenait partenaire-veilleur au sein du réseau Mir@bel. Si la situation sanitaire n’a pas encore permis de donner la réciproque à la semaine d’immersion réalisée à l’Abes par l’un des membres pilotes de Mir@bel en mars 2020, le partenariat entre les deux structures n’a cessé depuis de prendre de l’essor. Ce billet est l’occasion de faire un bilan de cette année, riche de coopération mutuelle. Il fait suite aux deux précédents, qui en retracent la genèse :

En septembre 2020 et entre deux confinements, l’Abes devenait partenaire-veilleur au sein du réseau Mir@bel. Si la situation sanitaire n’a pas encore permis de donner la réciproque à la semaine d’immersion réalisée à l’Abes par l’un des membres pilotes de Mir@bel en mars 2020, le partenariat entre les deux structures n’a cessé depuis de prendre de l’essor. Ce billet est l’occasion de faire un bilan de cette année, riche de coopération mutuelle. Il fait suite aux deux précédents, qui en retracent la genèse :

- Début d’un partenariat entre l’Abes et le réseau Mir@bel

- Partenariat entre l’Abes et le réseau Mir@bel : point d’étape

Un partenariat orienté vers la curation des données

En devenant partenaire-veilleur du réseau Mir@bel, l’Abes s’est engagée à suivre trois ressources – la revue Arabesques, le blog technique Punktokomo et Didak’TIC, magazine réalisé par les étudiants de l’université Paul Valéry de Montpellier – pour lesquelles elle vérifie périodiquement la complétude et l’exactitude des données, informations et accès en ligne renseignés. Un suivi somme toute peu contraignant en comparaison de certains partenaires veilleurs, qui suivent plus d’une centaine de revues, mais qui s’explique par le fait que l’Abes s’implique activement dans ce partenariat sous l’angle de la curation et de la valorisation des données et des contenus.

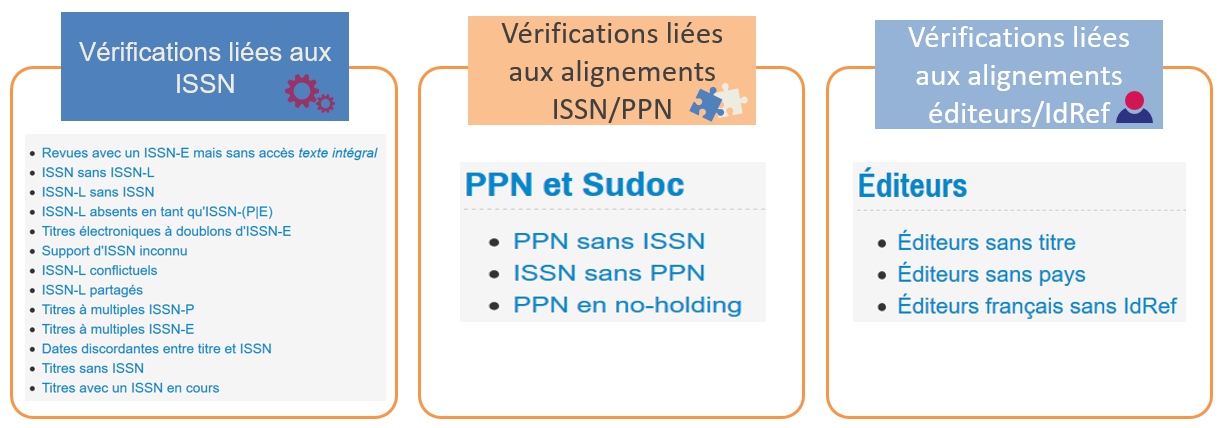

Mir@bel met à disposition de ses membres partenaires une interface de vérification des données, où des requêtes habillées permettent de repérer un certain nombre d’éléments à vérifier et à corriger, parmi lesquels des liens erronés, des titres pour lesquels la mention d’édition est manquante ou des titres indexés dans ROAD (Répertoire des ressources scientifiques et universitaires en accès libre, développé par le Registre de l’ISSN en collaboration avec la division Information et Communication de l’UNESCO) ou dans le DOAJ (Directory of Open Access Journals) sans qu’un accès en ligne soit signalé.

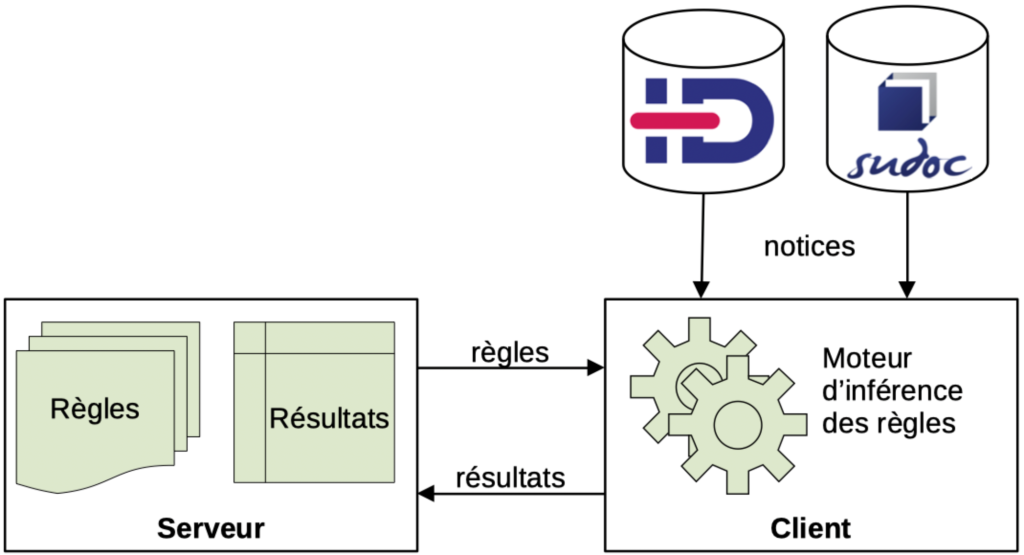

Mir@bel propose également des points de vérification développés spécifiquement à l’attention des membres du service des Ressources Continues (SRCO), en charge à l’Abes de la gestion et du développement des données descriptives des ressources continues et de leurs accès. Ainsi, en un an, le SRCO a effectué plus de 700 interventions (modifications ou ajouts) directement sur des données du portail Mir@bel, dont une partie seulement est issue de la consultation de l’interface de vérification des données de Mir@bel : en effet, la mise en place de nombreux alignements et flux d’échanges de données a permis de développer en parallèle un circuit automatisé de vérification et d’amélioration réciproque de ces données.

A l’

A l’